遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべき理由とは?

被相続人の遺言によって法定相続分を下回る相続財産しか相続することができなかったとき、遺言によって不利益を受ける法定相続人は、遺留分の限度で遺留分侵害額に相当する金銭を支払うよう請求することができます。

そこで、今回は、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべき理由についてご説明いたします。

※なお、2019(令和元)年7月1日施行の法改正により、遺留分に関する制度は大きく変更され、「遺留分減殺請求制度」から「遺留分侵害額請求制度」とされました。2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続については新制度が適用されますので、以下では新制度に沿った解説を行っています。もっとも、2019(令和元)年7月1日以前に開始した相続については、従前の「遺留分減殺請求制度」が適用されますが、以下に解説しているような問題点はやはり共通して発生します。いずれの場合であっても、まずは弁護士へ相談されることをお勧めいたします。

遺留分侵害額請求とは?

相続財産は被相続人が生前に所有していた財産ですから、誰に何を相続させるかについては、被相続人が遺言によって自由に決めることができるのが原則です。しかし、上記原則を貫くと、法定相続人の中で不利益を被る者が出てしまいます。そこで、民法は、上記原則を修正し、遺言によって不利益を被る法定相続人の側から不服申立てがなされることを条件として、遺留分の限度で相続財産の中から最低限の取り分を確保することを認めました。これが遺留分侵害額請求権となります。

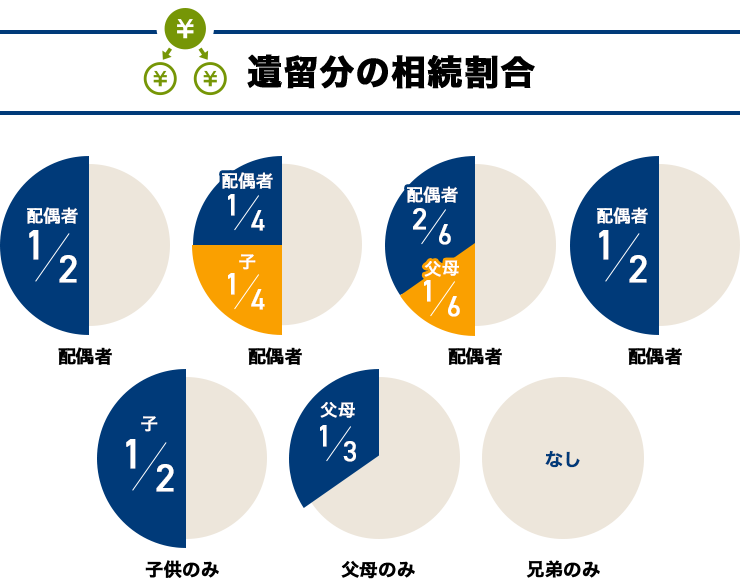

遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められます。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、被相続人は、遺言によって、全部ないし一部の兄弟姉妹に一切の相続財産を相続させないようにすることができます。

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは法定相続分の3分の1、それ以外のときは法定相続分の2分の1となります。

弁護士に依頼すべき理由①~早く行使しないと時効にかかる

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべき理由の1つめは、遺留分請求権は1年の短期消滅時効にかかるという点です。

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年が経過した時点で時効消滅します。また、遺留分権利者がこれらを知らないまま、相続開始時から10年が経過した時点でも時効消滅します。

遺留分侵害額請求権が時効消滅すると、相手方に時効を援用されますので、その結果、もはや遺留分侵害額請求をすることができなくなってしまいます。

1年は非常に短いです。侵害額請求の対象となる贈与が無効であることを争っているときであっても、争っている間に1年がすぎてしまうと遺留分侵害額請求権が時効消滅してしまうリスクがあります(この点について、最高裁判所昭和57年11月12日判決は、贈与が無効であると主張して争っていたケースであっても、特段の事情のない限り、贈与が減殺(※改正前の遺留分請求の名称)することができるものであることを知っていたものと推認すべきであるとの判断を示しており、非常に危険です)。そのため、遺留分が侵害される可能性が少しでもあれば、予備的に遺留分侵害額請求権を行使しておく必要があります。

遺留分侵害額請求権を1年以内に行使しておけば、遺留分侵害額請求権を行使した結果として発生する金銭債権の消滅時効は通常の金銭債権と同様(債権法改正法施行前は10年間、施行後は5年間)となりますので、じっくり腰を据えて、遺留分を侵害する遺言によって利益を受ける相続人と交渉することができます。

なお、「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」と規定する新民法1048条の解釈について、改正前の同趣旨の条項である改正前民法1042条の「贈与又は遺贈の存在を知った時」に関し、判例は「贈与又は遺贈が遺留分を侵害し、減殺することができるものであることを知った時」と解釈して少し幅を広げています。とはいえ、侵害請求(減殺)することができるものであることを知った時の主張立証が成功しなければ、相続開始時から侵害請求することができるものであることを知っていたとして、相続開始時から1年で遺留分侵害額請求権が時効消滅したと認定されるリスクがあります。そのため、前述したとおり、遺留分侵害額請求権の行使の可能性が少しでもあるのであれば、念のため、相続開始時から1年以内に、予備的に遺留分侵害額請求権の行使をしておくべきです。

相続開始時から早い時期に弁護士に依頼すれば、遺留分侵害額請求権が時効消滅する前に確実に遺留分侵害額請求権を行使してくれますので、安心することができます。

弁護士に依頼すべき理由②~侵害額の計算が難しい

遺留分侵害額請求において、遺留分を算定するための基礎となる財産は、①「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」に、②「その贈与した財産の価額を加えた額」から、③「債務の全額を控除した額」と定められています(新民法1043条1項)。ただし、②贈与については、相続開始前の1年間になされた贈与と、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与に限定されています。

もっとも、特別受益(相続人に対する贈与)については異なる定めがなされており、「相続開始前の10年間になされた贈与」とされています。この点について、改正前の民法においては、最高裁判所平成10年3月24日判決が特別受益は相続開始前1年間になされたものでなくても常に遺留分減殺請求の対象になるとの判断を示したことにより、特別受益はすべての期間の贈与を基礎財産に算入するとの取扱いがなされていました。ところが、期間を無制限にすると受遺者等の法的安定性が害されるとの意見が強く、一方で1年といった短期間に限ってしまうと相続人間の実質的公平を害してしまうため、改正法では、それらの相反する2つの要請の調和の観点から、算入すべき贈与を相続開始前10年間に限ることとされました。

また、複数の遺留分侵害行為(遺贈や贈与)が存在するときには、遺留分侵害額は、まずは受遺者が、次に受贈者が負担することになります。

そして、遺留分侵害行為である遺贈が複数件あるときは、各受遺者はその目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担します(ただし、遺言で特別の指示がなされているときは、その指示に従います)。

また、遺留分侵害行為である贈与が複数件あるときは、遺贈とは異なり、新しい贈与の受贈者から先に遺留分侵害額を負担することになります(贈与が同時の場合にはその目的の価額の割合に応じます)。

ただし、死因贈与(被相続人と受贈者が、被相続人の生前に被相続人の死亡を条件とする贈与契約を締結していたもの。なお、遺贈は被相続人が一方的に行うもので、契約関係がありません)があるときは、改正法でも明文の定めはなされませんでしたが、裁判例上は、①遺贈、②死因贈与、③生前贈与の順番で減殺されることになります。

迷ったら弁護士に相談を

このように、遺留分侵害額請求権は1年の短期消滅時効にかかることから、時効消滅する前に迅速に行使しなければなりません。しかも、侵害額の計算方法は法定されており、複数の遺贈や贈与があるときはやみくもに計算するわけにはいきません。しかも、字数の関係で本文では説明しませんでしたが、特別受益を受けていた相続人にも遺留分が認められるかどうか(その特別受益が被相続人によって持ち戻し免除を受けていたときはどうなるか)とか、相続人の一部に寄与分が認められるときには遺留分をどのように計算したらよいかなど、難しい問題もあります。

そこで、遺留分侵害額請求をしようと考えたときは、まずは弁護士に相談し、弁護士に依頼すべきかどうかについて十分にご検討ください。当事務所では初回の法律相談料を無料とさせていただいておりますので、お気軽にご予約のお電話をいただければ幸いです。